貿易にはさまざまな形態があり、その一つに「加工貿易」があります。自社で加工貿易を取り入れるべきか、他の貿易形態とどう違うのか、といった疑問をお持ちの方も多いのではないでしょうか。

この記事では、日本初のデジタルフォワーダーであるShippioが、加工貿易のメリットや課題について、さらに自社にとって最適な貿易形態の選び方を詳しく解説しています。

加工貿易とは?

加工貿易とは、海外から原料・材料・半製品を輸入し、それらを自国で加工した製品や半製品を再び海外に輸出する貿易形態です。英語では、″added-profit trade” と呼ばれ、まさに加工によって価値を加えた貿易形態を指します。

貿易とは他国との間で商品の売買を行う仕組みのことであり、国内から海外へ送る取引を「輸出」、海外から自国に受け入れる取引を「輸入」と呼びます。日本は、中国、アメリカ、ドイツに次ぐ世界第4位の貿易大国であり、特に資源が乏しいため、エネルギー資源や工業原料の多くを海外から輸入し、それらを加工して家電、自動車、電子部品などの製品として輸出する加工貿易で経済成長を遂げてきました。

日本が加盟する世界貿易機構(WTO)には164ヶ国が加盟し、国内外の経済動向や産業構造の変化などによって、取り引きされる品目、規模、ルール、関税など目まぐるしい変遷がもたらされ、その過程においてさまざまな種類の貿易形態が生まれました。

貿易の種類とそれぞれの特徴

貿易形態はさまざまな種類がありますが、ここでは代表的な例として以下の4つを取り上げ、それぞれの特徴や注意点について解説します。

直接貿易

最初に紹介するのは「直接貿易」です。この形態では、売り手(輸出者)と買い手(輸入者)が仲介者を介さず直接取引を行います。

- メリット

- 仲介者が介在しないため、マージンの支払いが不要でコストを抑えられる

- 取引条件(商品内容、価格など)を双方で直接交渉できるため、納得のいく契約を迅速に結ぶことが期待できる

- 相手国の市場や取引先との直接的な関係を構築できるため、情報収集や信頼関係の構築に有利

- 注意点

- 売り手(輸出者)は自ら取引先を探し、交渉を進める必要がある

- 商品の品質保証、輸送手配、通関手続きなど、貿易業務全般を自社で管理する負担が増える

- 為替変動リスクや現地の規制リスクを自社で負担しなければいけない

直接貿易は、中間コストを削減し、取引を効率化できる一方で、手間やリスクが伴うため、貿易経験や現地知識が必要となります。適切な準備を整えた上で導入することが重要です。

間接貿易

2つ目は、商社や流通業者などの仲介業者を通して取引を行う「間接貿易」です。この形態では、売り手(輸出者)と買い手(輸入者)が直接やり取りをするのではなく、仲介業者が間に入ることで貿易が進められます。

- メリット

- 商社や仲介業者の持つ豊富な経験や情報、ネットワークを活用することで、新規取引先の開拓が容易

- 輸出手続きやトラブル対応など、複雑な業務を仲介業者が代行してくれるため、自社の負担を大幅に軽減できる

- 貿易に不慣れな企業でも、安心して海外市場に参入できる仕組みを提供してもらえる

- 注意点

- 仲介業者を介するため、中間マージンが発生し、コストが上乗せされるため、価格競争力が弱まる可能性がある

- 売り手(輸出者)と買い手(輸入者)が直接交渉できないため、取引条件に不満が残る場合がある

- 仲介業者に依存することで、自社の取引先や市場に対する直接的な理解が深まりにくい

間接貿易は、特に貿易に慣れていない企業や、新しい市場への進出を目指す企業にとって有効な手段です。一方で、コストや交渉面のデメリットもあるため、仲介業者の選定や契約内容を慎重に検討することが重要です。

仲介貿易

3つ目は「仲介貿易(三国間貿易)」です。この形態では、外国の輸出者と輸入者の間で行われる貿易取引を、両国以外の第三国に位置する仲介業者が仲介します。例えば、日本の業者がアメリカとベトナム間の貿易を仲介するケースが該当します。

仲介貿易の売買契約は、輸出者および輸入者の双方が仲介業者と直接結びます。また、実際の商品輸送は、輸出者から輸入者へ直接行われるため、仲介業者は商品を実際には保有しません。

- メリット

- 輸出者のメリット

- 貿易交渉や販売促進、代金回収などの重要な業務を仲介業者に任せられるため、負担を軽減できる

- 輸入者のメリット

- 貿易交渉や貨物輸送コスト、税金、為替リスクなどの管理を仲介業者に依頼でき、リスクを最小化できる

- 仲介業者のメリット

- 仲介業務におけるマージンが収益源となり、輸出者と輸入者の間で直接の交渉が難しい場合、特に需要がある

- 輸出者のメリット

- 注意点

- 仲介業者は輸出者と輸入者の両方に責任を持つため、信用管理が重要

- 商品輸送や契約条件の不備が発生しないよう、細心の注意を払う必要がある

仲介貿易は、輸出者や輸入者にとって専門知識やネットワークを活用できる利点がある一方で、コストや信用リスク、情報管理の課題も伴うため、仲介業者の選定や契約条件の明確化が重要です。

日本に本社があり、世界各国に子会社を持つ企業では、本社が第三者として子会社間の取引を仲介し、直接輸送を行うケースが見られます。これは「三国間貿易」または「仲介貿易」の一形態であり、社内取引としても活用されています。

加工貿易

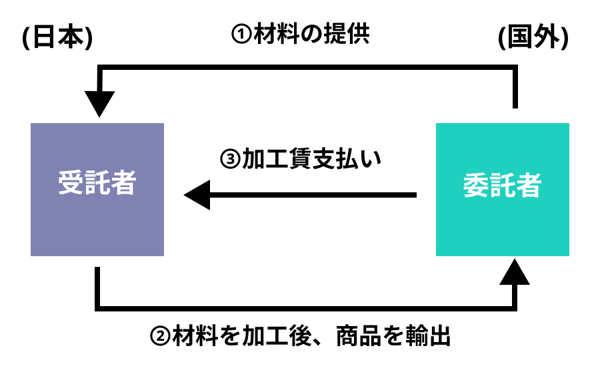

4つ目に紹介するのは、「加工貿易」です。一般的な貿易では商品の取引に対して対価を支払いますが、加工貿易では、加工や組立作業にかかる費用に対して対価を支払う点が特徴です。

- メリット

- 加工や組立のプロセスを通じて、商品の付加価値を高めることができる

- 加工費が安価な地域で製造することで、全体のコストを抑えられる

- 助成金や免税など、各国の加工貿易に関する優遇措置を利用できる可能性がある

- 注意点

- 皮革など特定の材料を使用する場合、加工貿易を行うには経済産業大臣の事前承認が必要です。輸出通関の前に「委託加工貿易契約による輸出承認申請書」を提出し、承認を得る必要があります。

加工貿易には「順委託加工貿易」と「逆委託加工貿易」の2種類があり、次章で詳細及びそれぞれのメリットについて解説します。

順委託加工貿易と逆委託加工貿易

加工貿易は大きく「順委託加工貿易」と「逆委託加工貿易」の2種類に分類されます。それぞれの仕組みやメリットについて解説します。

順委託加工貿易とそのメリット

順委託加工貿易とは、国外から材料を輸入し、それを国内で加工・組立し、完成品を海外へ輸出する形態です。日本では資源が少なかったため、加工貿易の初期段階ではこの形態が主流でした。

- メリット

- 原料を加工して付加価値を加えることで、収益性が高まりやすい

- 最終製品の輸出に重点を置くため、国内需要の変動に左右されにくい構造

- 資本力や技術力が強い国では、家電や自動車産業などを基幹産業として発展させることが可能

かつて日本の家電や自動車産業が順委託加工貿易で大きな利益を上げましたが、現在は中国や韓国などの台頭により競争力が低下しています。このため、順委託加工貿易は減少傾向にあり、代わりに逆委託加工貿易が主流となりつつあります。

逆委託加工貿易とそのメリット

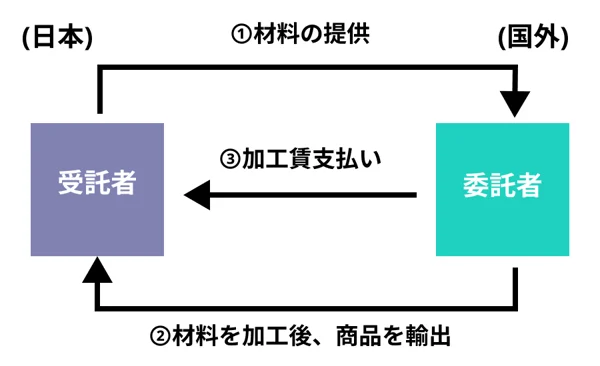

逆委託加工貿易は、材料を国外に輸出し、海外で加工・組立を行った後、完成品を国内に輸入する形態です。

- メリット

- 労働賃金が安い発展途上国で加工することで、国内生産よりもコストを抑えられる

- 工場を保税地域に設置することで、原材料にかかる関税や消費税を削減できる

- 国によっては政府助成金や免税措置など、加工貿易に関する優遇策が期待できる

日本における逆委託加工貿易は、円高によるコスト競争力の低下や米国との貿易摩擦を背景に、製造コストを抑えるために始まりました。中国を中心に進められてきましたが、現在ではChina+1の動きとして、タイ、ベトナム、カンボジア、バングラデシュなどASEAN諸国や後発開発途上国へ拡大しています。

しかし、新型コロナ禍や米中経済摩擦の影響で、工場稼働停止やサプライチェーンの混乱が続いており、国際輸送を伴う加工貿易には新たな課題が生じています。加工貿易の選択には、コスト削減や税制の活用だけでなく、相手国の経済状況や国際情勢を考慮することが重要です。

新たな加工貿易で事業成長を

日本はグローバル競争を勝ち抜くため、加工貿易の形態を順委託から逆委託加工貿易へとシフトし、海外生産比率(輸出金額に占める海外生産の比率)を1980年の5%から2020年には25%まで引き上げました。この移行によりコスト競争力を高める一方で、国内工場の現象による技術力の低下や、いわゆる「産業の空洞化」という課題が生じています。

しかし、資源が乏しいという日本の現実を考えると、貿易、特に加工貿易の継続と強化は欠かせません。現在、日本政府は"Invest Japan"の推進を通じて海外企業の誘致を積極的に行い、国内ものづくりの活性化を支援しています。また、日本ブランド製品やサービスを完成させ、海外市場に再輸出する動きを後押ししています。

さらに、TPP(環太平洋パートナーシップ)やEPA(経済連携協定)は、生産拠点の再編や多拠点化、加工貿易の拡大において強力なサポートとなっています。これらを活用し、中国やASEAN諸国を超える超える新技術や付加価値の高い製品を軸に、サプライチェーンの多元化と自由貿易圏の活用を進めることで、日本独自の「新たな加工貿易形態」を構築し、持続的な事業成長を実現する時期が訪れているのかもしれません。

まとめ:加工貿易って何?貿易の種類とそれぞれのメリット

世界を舞台にした貿易にはさまざまな形態があり、それぞれ独自の特徴があります。また、国ごとに異なる貿易規制やルールは日々変化しており、対応が求められる中で、加工貿易もまた、新たな領域や取り組みが進化しています。このような変化の中、自社の貿易戦略を見直す機械として捉えてみてはいかがでしょうか。

本記事でご紹介した加工貿易に関する知識を活用し、サプライチェーンの複線化や生産拠点の見直しを検討する際の参考として頂けましたら幸いです。