レポート目次

はじめに1.日韓航路と釜山港トランシップの現状

2.韓国船社の状況

3.荷主に求められる対応

資料の一部をチラ見せ!

1. 日韓航路と釜山港トランシップの現状

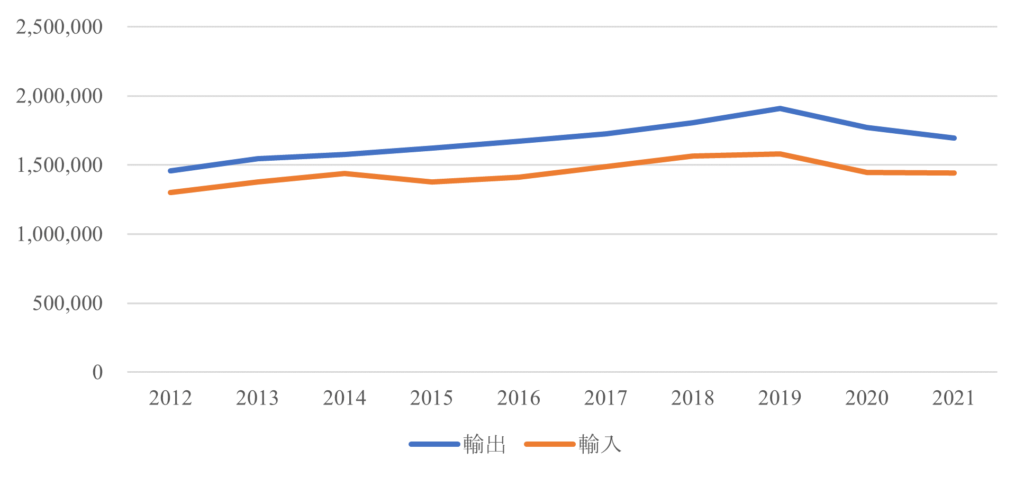

はじめに、輸送量の動向から述べていきましょう。2021年における日本とのコンテナ輸送量が多い相手国を示した表1の通り、韓国との間で輸出入を行うコンテナの輸送量は中国に次いで世界第二位となっています。輸出が169.3万TEU、輸入が144.0万TEUであり、輸出が輸入を上回っています。輸出と輸入を比べると、2012年からコロナ前の2019年まで輸出量と輸入量の差は拡大傾向でした。2019年には両者の差は33.3万TEUまで増加しました。しかし、2020年以降は若干差が縮んでいます。

表1 2021年における日本の主要コンテナ輸送相手国(単位:TEU)

| 輸出 | 輸入 | 合計 | |

| 中華人民共和国 | 3,604,825 | 3,694,839 | 7,299,664 |

| 大韓民国 | 1,692,571 | 1,440,294 | 3,132,865 |

| 台湾 | 833,120 | 547,515 | 1,380,635 |

| アメリカ合衆国 | 419,614 | 656,056 | 1,075,670 |

| シンガポール | 570,459 | 416,797 | 987,256 |

| タイ | 363,328 | 448,724 | 812,052 |

| 香港 | 372,379 | 408,107 | 780,486 |

| ベトナム | 250,588 | 390,334 | 640,922 |

| マレーシア | 247,991 | 226,693 | 474,684 |

| カナダ | 53,294 | 167,806 | 221,100 |

| その他 | 569,577 | 660,380 | 1,229,957 |

| 世界合計 | 8,977,746 | 9,057,545 | 18,035,291 |

データ出所:国土交通省「港湾調査」

図1 日韓航路のコンテナ輸送量の推移(単位:TEU)

コンテナ輸送量では輸出の方が上回っているものの、貨物の入っている実コンテナだけに対象を絞ると、この関係は逆転します。たとえば、2021年では日本から輸出されるコンテナのうち、実コンテナは全体の59.5%である100.8万TEUにとどまる一方、輸入するコンテナでは、90.1%の129.8万TEUになります。空コンテナを見ると、輸出では68.5万TEUにのぼる一方で、輸入では14.3万TEUにとどまっています(表2参照)。このような傾向は長い間変わっていません。日本に比べて韓国での修繕費用が安いために修繕目的でのコンテナ輸送がなされていることもあるものの、一番大きな理由は輸出貨物が少ないことです。日本発貨物と韓国発貨物のインバランスをどのように解消していくかが大きな課題になります。

表2 2021年における日本の主要コンテナ輸送相手国(単位:TEU)

| 実コンテナ | 空コンテナ | 合計 | 実コンテナ比率 | |

| 輸出 | 1,007,781 | 684,790 | 1,692,571 | 59.5% |

| 輸入 | 1,297,554 | 142,740 | 1,440,294 | 90.1% |

| 合計 | 2,305,335 | 827,530 | 3,132,865 | 73.6% |

| 輸出比率 | 43.7% | 82.8% | 54.0% |

データ出所:国土交通省「港湾調査」

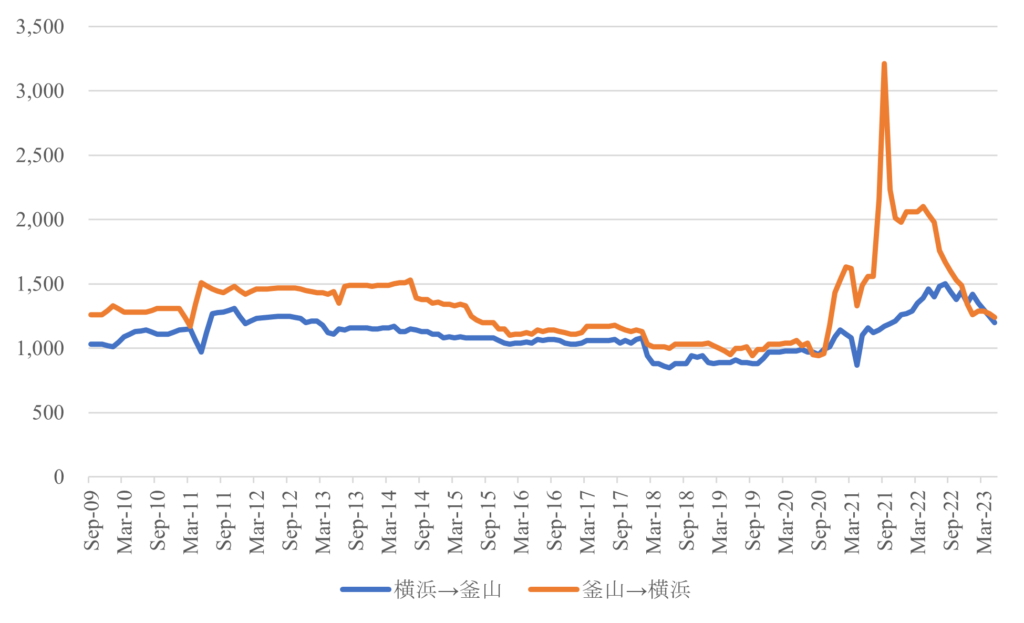

輸入の方が実コンテナの量で上回るため、運賃は復航の方が高いです。図2は釜山―横浜間の(オールイン)運賃です。日韓航路は、北米航路や欧州航路、さらには日中航路のような他の航路に比べて、運賃の変動が小さい傾向にあることが知られています。これは、ほかの航路に比べて市況にあまり大きな動きがないともいえます。背景としては、①経済発展の度合いが高い二か国の貿易であり輸送量に大きな変化がないこと、②短距離であることが挙げられます。

2020年後半以降、コロナ禍に伴うコンテナ不足やサプライチェーンの混乱に伴って、日韓航路でも運賃が急上昇しました。釜山から横浜への運賃が特に大きく上がっており、日本向けの輸送が大きく混乱していたことを反映しています。

図2:日韓航路のコンテナ運賃指数(All-in, USD/40ft)

表3は2021年の日本と韓国間の地方別コンテナ貨物輸送量を示しています。東北地方と中国地方は日本海側であるかそうでないかで分けました。日韓航路に含まれる便は主に、日本と韓国の港の間を結ぶサービスと、日本と中国の間を結ぶ途中で韓国に寄港するサービスがあります。ほかにも東南アジアへ向かう船や基幹航路の船が韓国に立ち寄って、同様の積み下ろしを行うケースもあるものの、中国発着便に比べると便数も少ないです。

地方別の輸送動向を見ると、京浜・九州・阪神・名古屋・中部の順で日韓航路の輸送量が多くなっています。寄港便数を見ると北陸・中国(瀬戸内海側)・東北(日本海側)・四国の順で日韓航路の頻度が高いものの、輸送量では寄港便数と関係なくもともとの輸送量の多い地域で日韓航路の貨物が多い傾向があります。

これは、日韓貿易において日韓コンテナ定期航路が大きな役割を果たしていることのほかに、釜山港トランシップが全国的に普及しており、特に東日本の太平洋側では輸送量が多いという特徴があります。太平洋側の主要な地方港である苫小牧港では、トランシップ貨物が大量に取り扱われており、釜山港からのフィーダー輸送の割合が特に高いです。実際に全体の約50%が釜山港フィーダーによるものです。ここではONEのHokkai Arirang Serviceが活用されています。また、仙台塩釜港も釜山港トランシップの重要な拠点となっています。ここでは、ゴムなどの輸入が多くなっています。

表3:地方別日韓航路輸送量の動向(2021年) (単位:TEU)

| 輸出合計 | 輸入合計 | 総合計 | |

| 北海道 | 141,616 | 120,735 | 262,351 |

| 東北(太平洋側) | 81,445 | 84,641 | 166,086 |

| 東北(日本海側) | 41,391 | 25,478 | 66,869 |

| 関東 | 24,233 | 24,725 | 48,958 |

| 京浜 | 297,227 | 234,704 | 531,931 |

| 北陸 | 121,241 | 115,400 | 236,641 |

| 中部 | 81,373 | 72,581 | 153,954 |

| 名古屋 | 104,449 | 78,029 | 182,478 |

| 近畿 | 2,319 | 1,675 | 3,994 |

| 阪神 | 260,995 | 197,594 | 458,589 |

| 中国(瀬戸内海側) | 107,502 | 87,049 | 194,551 |

| 中国(日本海側) | 24,119 | 15,895 | 40,014 |

| 四国 | 80,123 | 84,252 | 164,375 |

| 九州・沖縄 | 177,356 | 165,469 | 342,825 |

| 博多 | 147,182 | 132,067 | 279,249 |

| 総計 | 1,692,571 | 1,440,294 | 3,132,865 |

データ出所:国土交通省「港湾調査」

・

・

・