B/L(船荷証券)約款とは、運送会社が利用する運送契約の基本事項を定めたものです。この約款には、荷主や船会社の所有権や責任に関する取り決めが含まれており、国際的ルールに基づいて権利関係を明確化しています。

今回は、B/L約款の定める契約事項について、関係する国際条約や日本の法律を交えながら解説します。また、貨物に破損が生じた場合の具体的な事例を取り上げ、B/L約款について詳しくご紹介します。

B/L約款とは

B/Lは、国際物流で欠かせない書類で、以下の4つの重要な役割を持っています。

- 運送契約の証拠:運送条件や引き渡しに関する詳細を記載し、契約の証拠となる

- 貨物の受領書:船会社が輸出者から貨物を受け取ったことを確認する証明書として機能

- 有価証券:B/Lは裏書きにより、貨物の所有権を第三者に譲渡することができる

- 貨物の引取証:貨物を荷揚げ港で受け取る際に必要な証明書として機能

B/Lの役割を明確にするため、船会社やフォワーダーは表面と裏面に「約款」という形で契約条件を記載しています。この約款は、B/L発行者と荷主の間で結ばれる運送契約を定型化したもので、世界的な物流の標準的なルールに基づいて作成されています。

- 統一された規則に基づく

B/L約款は、ハーグ・ヴィスビー規則やロッテルダム・ルールなどの国際条約に準拠しており、各運送会社のB/Lでも基本的な内容は共通しています。 - 運送契約の効率化

すべての荷主と個別に契約を結ぶ必要がなく、B/Lを用いることで契約条件が標準化されています。

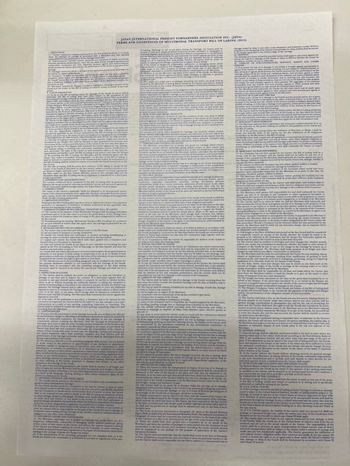

▼B/L約款 裏面 イメージ

B/Lの裏面には、「裏面約款」と呼ばれる契約条件が英文で記載されています。この条項には、運送会社と荷主の間で取り決められた責任範囲や条件が盛り込まれており、貨物の受け渡しや輸送中のトラブルに対応するための基準となります。

B/Lの種類や発行されるタイミングなどについて詳しく知りたい方は、「貿易で必須なB/L(Bill of Lading)ってなに?言葉の定義やB/L発行のタイミングを解説」をご参照ください。

B/L約款は何のために存在する?

B/L約款は、国際物流におけるさまざまなリスクや問題に対処するために存在しています。輸出入には多くの不確定要素が絡むため、リスク回避や責任分担を明確にするためのルールが必要です。

国際取引では、輸送中の事故や貨物の破損、法律や規制変更による影響、為替の変動による損失や政治的な情勢変化や紛争など、多くのリスクが考えられます。こうしたリスクは、事前の準備だけでは完全に避けられないため、問題が発生した場合にどのように対応するかを明文化する必要があります。

約款には、輸送に関わるすべての当事者(船会社、荷主など)が「どこまで」「どのように責任を負うのか」が明確に定められています。この内容は、国際的に共通したルールを基に作成されており、トラブルが発生した際の基準となります。

国際物流では、異なる国の法律や規制が絡むため、責任の範囲が曖昧になるケースもあります。B/L約款は、こうした不透明さを解消し、トラブル解決の基準を提供します。これにより、迅速かつ公正な対応が可能となります。

B/L約款の歴史、国際条約

B/L約款の背景には、国際物流における責任とルールを明確にするために策定された国際条約の存在があります。これらの条約は、時代ごとに異なる課題に対応するために進化を遂げてきました。

| 国際条約 | 採択年 | 批准国 | 特徴 |

| へーグ・ルール | 1924 | アメリカ | 船荷証券の国際的な初の統一的国際条約船会社の責任が軽い(火災・航海過失) |

| ヘーグ・ヴィスビー・ルール | 1968 | 日本を含む先進国 | コンテナ輸送への対応 船会社の責任制限額の引き上げ |

| ハンブルグ・ルール | 1978 | 途上国 | 船会社の責任が重い (火災・航海過失の免責) |

| ロッテルダム・ルールズ | 2008 (未発行) | スペイン・トーゴ | 電子船荷証券 |

| 独自 | 中国・台湾・韓国・ブラジルなど |

- ヘーグ・ルール(1924年採択)

最初の国際条約として、1924年に「ヘーグ・ルール」が採択されました。このルールは船荷証券に関する統一的な基準を設定し、船会社と荷主の間の責任範囲を明確化しました。これにより、船会社の責任を限定する一方で、貨物輸送における基本的なルールが確立されました。 - ヘーグ・ヴィスビー・ルール(1968年採択)

1968年には、ヘーグ・ルールを拡張した「ヘーグ・ヴィスビー・ルール」が採択されました。このルールは先進国を中心に批准され、責任の限度額が引き上げられるなど、国際物流の変化に対応した内容が追加されています。 - ハンブルク・ルール(1978年採択)

1978年に採択された「ハンブルク・ルール」は、発展途上国が主導した条約です。ヘーグ・ヴィスビー・ルールが先進国や船会社に有利であるという批判を受け、より公平な枠組みを目指して策定されました。このルールでは、船会社に課される責任範囲が拡大し、荷主側の権利が強化されました。 - ロッテルダム・ルール(2008年採択)

2008年には「ロッテルダム・ルール」が採択され、これには電子船荷証券に関する条項が盛り込まれました。このルールは、物流のデジタル化や現代の貿易形態を反映した内容になっています。ただし、この条約が発効するには20カ国以上の批准が必要ですが、現在は2カ国の批准にとどまり、未だに発効していません。

日本国内のB/L約款事情

日本では、1957年に「国際海上物品運送法」が施行され、これがB/L約款の基礎となっています。この法律はヘーグ・ヴィスビー・ルールを取り入れたもので、日本国内や日本企業が使用するB/L約款の基礎となっています。そのため、日本のB/L約款は国際ルールに準拠しつつ、国内の商取引に対応した内容となっています。

B/L約款には、基本用語の定義や、荷主と船会社の責任範囲が明記されています。例えば、荷主が法律に違反して危険物や禁制品を船会社に引き渡した場合、船会社はこれを処分する権利を持ち、損失は荷主が負担するという規定があります。

2018年には「商法及び国際海上物品運送法の一部改正」が行われ、B/L約款にも影響を及ぼす重要な変更が加えられました。具体的には、荷主が危険物の輸送を委託する際に、運送人に対して安全な輸送に必要な情報を通知する義務が明記されました。また、貨物の損傷や滅失に関する運送人の責任は、引き渡し日から1年以内に裁判上の請求がなされなければ消滅するという規定が新たに追加されています。

日本国内のB/L約款は、一般的に船会社に有利な条件で構成されています。船会社の責任は貨物の引き渡しまでに限定されることが多く、輸送スケジュールの保証は含まれない場合がほとんどです。このため、輸送中の遅延リスクは荷主が負担することになります。

特に、引き渡し場所(Place of Delivery)での貨物引き渡しのみが船会社の責任範囲として記載されるケースが多く、それ以外のリスクについては荷主側が対応しなければならないのが実情です。こうした状況下で、荷主はリスク管理を徹底することが求められます。輸送中の状況をトラッキングし、船会社の日程遵守率を確認するなどの対策が欠かせません。

B/L約款が貿易実務で活用される事例

貿易実務でB/L約款が役立つのは、不測の事態が発生したときです。例えば、運送途中に貨物が水濡れや破損、荷崩れといったトラブルに見舞われた場合、B/L約款を活用することで対応策が明確になります。

B/L約款に基づく運送契約では、荷主はトラブル発生時に船会社へ損害賠償請求を行う権利があります。しかし、約款には荷主が損害の立証責任を負う条項が含まれているため、荷主側は証拠を揃え、適切な手続きで請求を進める必要があります。

具体的には、貨物のダメージが見つかった場合、引き渡し後3日以内に船会社へ予備クレーム(Notice of Claim)を提出する必要があります。その後、詳細な本クレーム(Final Claim)を行い、損害を正式に請求します。また、日本では引き渡し後1年以内に裁判上の請求をしなければ、損害賠償請求権が消滅するため、期限管理が重要です。

さらに、損害賠償額についてもB/L約款に明記されています。ヘーグ・ヴィスビー・ルールでは、賠償額は「1梱包もしくは1単位あたり666.67SDR」または「総重量1kgにつき2SDR」のいずれか高い方と規定されています。SDR(特別引出権)は国際通貨基金(IMF)が定める基準通貨で、2019年12月時点では1SDR=151円とされています。

このように、B/L約款の内容は基本的に国際条約に基づいており、船会社や国によって細かな差異はあるものの、全体として統一性が保たれています。そのため、貿易実務においては、運送契約の際に約款の内容を確認し、トラブル時に備えておくことが重要です。

また、B/L約款の記載内容を比較することで、各船会社の特徴を把握することも可能です。たとえば、ONEや郵船ロジスティクスの約款を参考にしながら、最適な運送契約を選択するのもよいでしょう。

私たちShippioは、国際輸送を手配するフォワーダーとして、お客様の貿易ニーズに応じた最適な輸送プランをご提案します。国際輸送に関するお悩みがあれば、お気軽にご相談ください。