本記事では、L/C(信用状)についてご紹介します。L/Cを利用した貿易では、オリジナルB/Lが必要不可欠です。しかし、その手続きの煩雑さや船の高速化により、近年ではオリジナルB/LやL/C決済の利用が減少しているのが現状です。

一方で、現在はブロックチェーン技術を利用したL/C決済の実証実験が世界中で行われており、オリジナルB/LやL/C決済の有用性が再評価されつつあります。こうした背景を踏まえ、リスク回避の手段としてL/C決済の手順をしっかり理解しておくことが重要です。

※B/Lについては、「貿易で必須なB/L(Bill of Lading)ってなに?言葉の定義やB/L発行のタイミングを解説」をご覧ください。

そもそもL/Cとは

L/C(Letter of Credit)とは、日本語で「信用状」と呼ばれる国際取引の際に利用される決済手段です。特に船舶を利用した国際輸送において多く使用されています。船舶輸送では時間がかかるため、商品の受け取りと代金の支払いを同時に行うことが難しく、輸出者や輸入者のいずれかにリスクが生じます。

例えば、商品を受け取る前に代金を支払う「前払い」では、輸入者が商品を受け取れないリスクを負い、代金を受け取る前に商品を発送する「後払い」では輸出者が代金を回収できないリスクを抱えます。

L/Cの役割

こうしたリスクを解消するために利用されるのがL/Cです。L/Cを使った取引では、輸出者と輸入者の間を銀行が仲介することで、双方のリスクを軽減します。L/Cは輸入者の取引銀行が発行する保証状で、輸出者が信用状条件を満たす書類を提出することで、銀行が輸入者に代わって輸出者に代金を支払うことを保証します。

この仕組みにより、信頼関係が薄い取引相手であっても、輸出者は代金回収が保証され、輸入者は確実に商品を受け取ることができるというメリットがあります。

L/Cを利用するステップ

L/Cを利用する手順は、以下の2つの段階に分かれます。

- L/C発行から輸送までのステップ

- L/C発行の依頼

輸入者は売買契約を結んだ後、取引銀行に輸出者宛てのL/C発行を依頼します。 - L/Cの発行

銀行(開設銀行)は輸入者の依頼内容に基づいてL/Cを発行します。 - 輸出者への通知

発行されたL/Cは、輸出地の通知銀行を通じて輸出者に通知されます。

- L/C発行の依頼

- 輸送から決済までのステップ

- 通知銀行から輸入者が指定した条件(例:B/L、インボイス、原産地証明書など)について輸出者に通知されます。

- 輸出者は通知された条件をすべて満たすように準備し、商品を船積みします。

- 契約通りに商品が発送されたことを証明する書類を提出することで、代金を受け取ることができます。

注意点

L/Cの取引では、以下の点に注意が必要です。

- 船積み書類の不備

- 指定期日までに船積みされていない場合や、書類が条件を満たしていない場合、銀行が支払いを拒否する可能性があります。

- 書類不備が発生した場合は、L/C条件の修正(L/Cアメンド)や保証状の提出(LG)、電信交渉(ケーブルネゴ)で対応する必要があります。

- 書類提出の期限

- ICC(国際商業会議所)が定めた「UCP600」の規定では、船積み書類の提示期限は「船積み後21日以内、かつL/Cの有効期限内」とされています。

- ICC(国際商業会議所)が定めた「UCP600」の規定では、船積み書類の提示期限は「船積み後21日以内、かつL/Cの有効期限内」とされています。

L/C決済の流れ

ここでは、輸送から決済までの手順を3つの段階に分けてご紹介します。

1.輸出者の手続き(船積みとB/L取得まで)

- 輸送準備とフォワーダーへの依頼

輸出者はL/Cの条件に沿って、船積みの準備を進め、フォワーダーに輸送手配を依頼します。 - 税関手続きと船積み完了

税関で輸出許可が下りた後、貨物の船積みが行われます。 - B/L(船荷証券)の発行と取得

船積みが完了すると、船会社がB/Lを発行し、フォワーダーを介して輸出者が受け取ります。

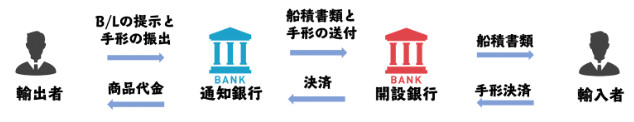

2.輸出者・輸入者・銀行間での取引

- 書類の準備と提示

B/Lを受け取った輸出者は、銀行にB/Lを提示し、為替手形を発行(振出し)します。この為替手形にB/Lや他の必要書類(船積書類)を添付したものが「荷為替手形」と呼ばれるものです。 - 銀行間での手形取引

通知銀行は輸出者から受け取った荷為替手形を輸入者の銀行(開設銀行)へ送ります。 - 決済と書類の受け渡し

開設銀行は輸入者から代金を受け取り、輸入者に船積書類を引き渡します。この書類には、B/Lなど貨物請求権が含まれています。この時点で、輸入者が貨物の所有者となります。

3.輸入者の手続き(決済完了後の貨物受け取りまで)

- フォワーダーへの輸入手続き依頼

輸入者は、銀行から受け取った船積書類をフォワーダーに渡し、輸入手続きを依頼します。 - 貨物の引き取り

フォワーダーは船会社にB/Lを提示し、貨物を引き取ります。 - 最終納品

フォワーダーが輸入者の元へ貨物を届け、L/C決済を利用した貿易プロセスが完了します。

L/C以外の決済方法

国際貿易において、L/C(信用状)を使用しない決済方法は、大きく以下の2つに分類されます。

- 信用状なし荷為替手形決済

- 銀行為替/外国為替送金

信用状なし荷為替手形決済

この方法には以下の2種類があります。

- D/P(Documents against Payment)決済

輸入者が代金を支払うことで船積書類を受け取る仕組み - D/A(Documents against Acceptance)決済

輸入者が手形期日までに支払いを行うことを条件に、船積書類を受け取る仕組み

■決済の流れ

- 輸出者は、船積書類と為替手形(荷為替手形)を通知銀行に提出します。

- 荷為替手形は輸出地の銀行から輸入地の銀行へ送られます。

- 輸入者が代金を支払う(D/Pの場合)または手形を受諾する(D/Aの場合)と、船積書類が輸入者に引き渡されます。

- 最終的に輸入地の銀行から輸出地の銀行に送金され、輸出者が代金を受け取ります。

D/P決済は即時支払いが条件であるため、輸出者にとってリスクが低く、輸入者には即金での支払い能力が求められます。D/A決済は、輸入者が手形の支払期日までに支払えばよいため柔軟性がありますが、輸出者にとって未回収リスクが伴います。

銀行為替/外国為替送金

銀行為替を利用した送金方法には、以下の3種類があります。

- T/T(Telegraphic Transfer/電信送金)

電信を用いて送金指示を行う方法で、迅速かつ手続きが簡単 - M/T(Mail Transfer/普通送金)

郵便を用いて送金指示を行う方法で、T/Tより時間がかかるものの、手数料が比較的低いのが特徴 - D/D(Demand Draft/送金小切手)

銀行が発行する小切手を利用する方法で、小切手を受け取った輸出者が現金化することで代金を受け取る

T/Tはそのスピードと利便性の高さから、現在では最も主流となっている送金方法です。一方で、M/TはT/Tと比較してコストを抑えられるものの、送金に時間がかかるため、取引のスピードが重視されない場合に限り利用されます。また、D/Dは物理的な小切手を伴う送金方法であり、取引相手との距離や状況によって適宜利用される手段です。

ただし、これらの方法では、輸入者が支払いを行わないリスクを完全に排除することはできません。そのため、初回の取引においては、前金の設定や後払いの一部を担保として確保するなど、リスク管理を徹底することが求められます。

貿易金融のデジタル化の取組

L/C(信用状)を中心とした貿易金融の分野では、一時期、ブロックチェーン技術の導入が大きな注目を集めました。そのメリットとして、書類のやり取りにかかる時間を大幅に短縮できる点が挙げられます。また、複数の関係者がリアルタイムで同じデータを共有できるため、情報の可視化が高まり、誤解やトラブルを減らす効果も期待されています。

こうした技術の応用は2016年頃から始まり、世界各地で実証実験や商業利用に向けた取り組みが行われてきました。

世界における事例

2018年5月、イギリスの大手銀行HSBCは、ブロックチェーンを活用したL/Cの商業利用可能な処理に成功しました。このニュースは、当時貿易金融分野におけるブロックチェーンの可能性を示すものとして注目されました。

その後も、中国では「ベイエリア貿易金融ブロックチェーンプラットフォーム」の導入や、中国銀行協会による貿易金融プラットフォームの発表など、積極的な取り組みが続けられています。香港では「eTrade Connect」が政府主導で開発され、主要な金融機関との連携が進められてきました。

日本における取り組み

日本でも、デジタル技術を活用した貿易金融の実験や研究が行われてきました。2016年頃から、複数の金融機関やテクノロジー企業、商社、船会社、保険会社などが共同で実証実験を開始し、貿易情報連携の効率化や書類の電子化を目指す取り組みが進められてきました。これらの取り組みは、貿易プロセスの標準化や業務効率化に向けた重要なステップとされています。

現在もブロックチェーン技術を活用した取り組みは続けられていますが、普及には慎重な検討が求められています。技術の有用性が認められる一方で、実際の業務への導入にはコストや拡張性、標準化の課題が依然として存在するためです。

他にも、AI等を先進技術を活用したプラットフォームの整備・拡大に向けた取り組みが進められており、申請業務の自動化やデータ連携の高度化も検討されています。特に通関・書類審査の効率化やデータの正確性向上、リスク管理の高度化といった分野での応用が期待されています。

Shippioでは、貿易書類や輸送スケジュールを一元管理できる国際物流プラットフォームを提供しています。複雑な貿易決済や書類管理に関するお悩みがある場合は、ぜひShippioにご相談ください。