アイリスオーヤマの貿易業務改革。Shippio Forwardingとクラウドサービス導入後の変化を語る

本記事は、2024年12月5日に開催された同タイトルのセミナーレポートです。セミナーでは、株式会社オーヤマ業務部リーダーの佐藤氏が登壇し、デジタルフォワーディング(現 Shippio Forwarding, 以下デジタルフォワーディング)やクラウドサービスの導入による業務効率化、海貨業者や外部倉庫との連携強化、補助金活用の具体的事例について語りました。

Profile

佐藤太地

株式会社オーヤマ 業務部業務課リーダー

2018年4月アイリスオーヤマ株式会社へ入社。アイリスグループの貿易機能を有する株式会社オーヤマへ配属となる。国内の各港からアイリスオーヤマの物流拠点やお客様センターへのコンテナ配送・手配、調整の業務を担当。

その後海上、国内の運賃購買も担当しながら各種業務の効率化に取り組む。

23年からデジタルフォワーディングでShippioと取引をはじめ、24年からAny Cargo(現Shippio Cargo、以下Any Cargo)導入に向け社内外の調整を行っている。

―ビジネスモデルと業務について教えてください

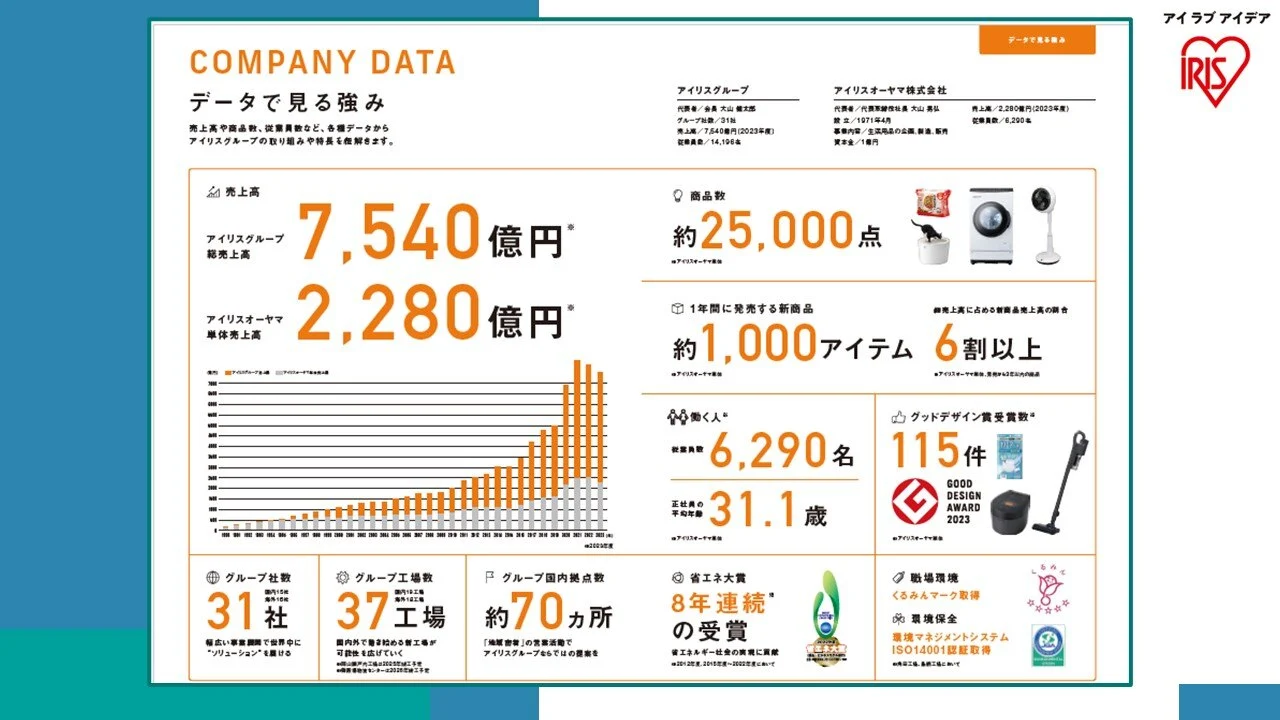

はじめに、アイリスグループの概要をご紹介します。アイリスグループは国内に31社のグループ会社と37の工場を展開しており、その広範なネットワークを通じて多方面への配送を行っています。特に特徴的なのは、年間約1,000アイテムもの新商品が市場に発売される点です。これにより、毎年新たな商材や仕入れ先、輸送ルートが必要となり、貿易業務における課題が増している状況です。

株式会社オーヤマは、アイリスグループの輸出入を含む貿易管理を担うグループ会社です。私が所属する企画管理チームは、データの集約や可視化、分析を通じて意思決定をサポートする役割を果たしています。

多層化する確認作業と非効率な情報共有の現状

―導入時の背景と課題について教えてください

貿易業務では、膨大な量の書類が必要とされるため、業務が非常に煩雑でした。私自身、貿易の知識がほとんどない状態で入社し、ゼロから学びながら「どうすれば効率化できるか」を模索してきました。Excelマクロの活用やRPAによる自動化を試みる中で、会社の方針や私自身の興味も相まって、少しずつDXに特化した業務を任されるようになりました。

当社の貿易業務では、業務内容ごとに担当が分かれており、複数のステークホルダーや部署、チームをまたいだやり取りが日常的に発生しています。そのため、コミュニケーションは複雑になりがちです。基幹システムを活用することで一定の情報共有は可能ですが、チームやフロアが異なることから、個別の情報連携が難しいという課題がありました。

特に、当社では輸入業務が大半を占めております。配送先は北海道から鳥栖までの全国9工場やお客様のセンターなど多岐にわたり、利用する港も小樽から那覇まで幅広く分布しています。出荷元も中国が中心ですが、北米やEUなど多地域にわたり、中国国内だけでも複数の港を利用しているため、多くの船会社やフォワーダー、海貨業者との取引が必要です。

こうした背景から、コンテナの動静確認や情報更新に多大な負担がかかり、運航状況などに関する問い合わせが頻発していました。この結果、本質的な業務に十分な時間を割けない状況が慢性化していたことが大きな問題でした。

―本船動静確認で、特に時間がかかっていた要因は何ですか?

当社では、出荷港や入荷港が非常に多く、トランシップが頻繁に発生するため、確認作業が複雑化しています。ダイレクト便であれば比較的容易に検索できますが、トランシップの場合、ファースト船の情報は分かっても、セカンド船の出発時期が不明な場合が多く、検索作業が何段階にも増えることで時間がかかります。

―その課題に対して、自社で行った取り組みを教えてください

自社の基幹システムに新機能を追加することを検討し、本船動静の正確な情報を取得するために、船会社のホームページからデータを収集する仕組みを構築しようと試みました。しかし、専門的なシステム開発の知識が不足していたことや、データ取得の限界があったため、取り組みは思うように進みませんでした。

結果として、何度かトライしたものの機能開発は断念し、現行の運用を改善しながら対応を続ける形に落ち着くことを繰り返していました。

小さく始めて確実に進める、システム導入の工夫

―「Shippio」導入検討のきっかけについて教えてください

約2年前、お客様の直送案件で、タイムリーに貨物の動静を更新し伝える必要があるケースが発生しました。当初は手作業で対応していましたが、手配本数が増えるにつれて対応が難しくなり、その頃にShippioのサービスを知りました。まずは特定の貨物に限定してデジタルフォワーディングを試してみることにし、スモールスタートでの導入を決定しました。1商流のフォワーダーをShippioに切り替えると、クラウドサービスも試せる点が導入のハードルを下げました。

試験導入では、自動トラッキングサービスの利便性を実感し、全貨物を対象にした「Any Cargo」の導入を検討するようになりました。ちょうどその時期に、経済産業省の「貿易プラットフォーム活用による貿易手続きデジタル化推進事業費補助金」を知り、これを機に補助金を活用して本格導入を進めることにしました。

補助金申請に際しては、システム利用料金や効果を確認し、グループ会社や関連部署にヒアリングを行い、全体のメリットを整理しました。その結果、たとえ補助金がなくても単独で効果が見込めることを示し、社内提案が採択されました。

中長期的には費用対効果が見込めるものの、効果が実際に現れるまでの助走期間では成果が見えづらい部分があります。そこで、補助金を助走期間に活用して負担を軽減しつつ、効果検証を進める意向を社内で認めてもらい、10月からの本格導入へと繋げました。

―費用対効果はどこにフォーカスしましたか?

主に業務効率化に着目しました。動静確認や船積み書類のやり取りをクラウドで一元管理することで、部内および関連部署での業務削減効果を期待しました。また、取引先である海貨業者への導入を想定することで、通関にかかるコスト削減の可能性も評価しています。

具体的には、業務の工数削減による時間的コストの削減と、外部委託している通関費用の削減の二つの視点で効果を算出しました。さらに、海貨業者が取り扱う多くの案件に対し、案件ごとの情報を1画面で把握できる利便性も、業務効率化に大きな効果をもたらすと考えています。

―導入はどのようなステップで進めましたか?

効果を最大化したい気持ちはありましたが、クラウドサービスが「使えない」という印象を一度でも与えてしまうと、それを払拭するのに時間がかかることを懸念しました。そこで、まずは自分の業務に限定して導入し、約2週間かけて徹底的に使用しながら検証を重ね、クラウドサービスの理解度を深めました。

その後、他のステークホルダーがどのようにクラウドサービスを活用できるかを具体的に示せるよう準備を整え、業務を細分化しながら段階的に導入を進めました。このように、焦らず段階を踏んだおかげで、反発や不満の声が出ることなく、スムーズに導入を進めることができました。

効率化を進めるためのデータとクラウド活用

―導入後の効果と今後の活用方法、期待している効果を教えてください

▪動静の自動更新

1日2回の自動更新により、非常に高い精度で情報が提供されており、満足しています。まだ100%活用しきれていない状況ですが、それでも当初の想定を上回る効果を実感しています。

一方で、今後の課題として、データ更新をさらに効率化する工夫が求められると考えています。

▪Partner Connect

他部署の担当者や海貨業者、外部倉庫の担当者など、多くの関係者を巻き込みながら、ShippioのAny Cargo内で業務を完結させるための連携を進めています。

また、クラウドサービスを活用することで、数週間先の案件も事前に把握できるようになりました。これにより、従来のように船積み書類の受け渡し後に業務を開始する方法から、出港前の段階で情報共有を行い、通関準備を早めることが可能になると期待しています。

一方で、課題として権限設定の簡略化が挙げられます。この点が改善されれば、連携のスピードをさらに向上させることができると考えています。

▪データ保全と分析、地方港の活用

船足データや船積み書類の保管、遅延やデバン時の貨物ダメージに関する情報を蓄積し、それを基にリードタイムを可視化・分析することで、輸送品質の向上を図っています。

さらに、輸送コスト削減の一環として、直行便ではなく船足の長い経由便をあえて選択する取り組みを進めています。在庫管理においてリードタイムの延長は課題ですが、蓄積したデータを活用し、正確なリードタイムを提供することで、日本国内および海外の地方港を積極的に活用し、近隣の港から輸送することで運賃削減の可能性を模索しています。

―効率化・標準化を目指す中で、Excelとの向き合い方は企業の課題です。どのようにお考えですか?

Excelを完全に廃止するのは現実的に難しいと考えています。現在の運用では、Excelの元データを抽出・加工し、編集を重ねた上で取引先に送付するというプロセスに多大な労力がかかっています。

Any Cargoを活用すると、データを効率よくExcelに出力できるようになり、一定の整った形式で活用することが可能です。そのおかげで、コンテナごとの納品日の調整や取引先への連絡といった従来の作業が大幅に簡略化されました。

今後は、Excelでの一元管理とAny Cargoでの個別管理のどちらがより効率的で運用しやすいかを検証し、可能であればAny Cargoへの一元化を進めていきたいと考えています。

―今後のShippioへの期待を教えてください

通関業務に関連して、コンテナに積まれているアイテムの内容や法令確認を1画面で完結できるようなアップデートが進むと非常にありがたいです。

また、データが蓄積されることで、特定の季節要因で発生する遅延傾向が把握できれば、翌年以降の発注タイミングを調整するなど、より精度の高い業務計画が立てられるようになると考えています。

―最後に、クラウドサービス導入を検討している方へアドバイスをお願いします

社外システムは、自社のニーズに合わせて個別対応されたものではなく、共通の課題を解決するために設計されています。そのため、自社が抱える課題を明確にし、それを標準機能でどのように解決できるかを考えながら進めると、効果的に活用できると思います。

Any Cargoについても、標準的な使い方で多くの業務をカバーできます。ただ、弊社の場合、既存の基幹システムがある程度整っていたため、すべてをShippioに置き換えるのは現実的ではありませんでした。そのため、「基幹システムで不足している部分を補う」という意識で導入を進めた結果、スムーズに運用を始めることができました。

すべてをクラウドサービスに置き換えることを目指すのではなく、足りない部分を補完するという柔軟な姿勢で導入を検討することをお勧めします。これにより、導入のハードルを下げつつ、効果を最大化できると思います。

Shippioでは国際物流の可視化を実現し、情報共有機能や、貿易書類・請求書管理、納期調整を一元管理できるクラウドサービスを提供し、貿易業務の可視化・効率化をサポートしております。

貿易業務で人手が不足している、現状のやり方ではDXが進まないなどのお悩みがございましたら、お気軽にお問い合わせください。